「意識高い系」高校生の功罪

はじめて学生団体のイベントに参加したのは高1の春休みのときのこと。そのイベントは、高校生と大学生が集まり、いくつか分科会に分かれて、設定されたトピックについて議論をすると言うもの。その学生団体のメインイベントは一泊二日の本会で、実際に政治家や学長に立案した政策を届けにいく。

私にとって、自分の考えを言える場所があるんだ、政治や社会問題から生死についてまで「重い」トピックを話せる場所があるんだ、と知ったのは、衝撃的な経験だった。公立の小中高で育った私は議論をする授業なんて経験してこなかったから、同年代と意見を交換する場はとても目新しく映ったもの。それに、軽やかに・スムースに・スマートに生きることをよしとする高校生カルチャーの中では、友達と議論をする機会もそうそうなかった。だからこそ思ったことがいえる、その学生団体の場を理想郷のようにも感じたのかもしれない。「議論ができる」感銘を受けて、そのままその団体の実行委員になった。

「議論ができる」こと以上に魅力的だったのは「世界が広がること」だった。

私立高校生や大学生の才気あふれる人たちと話すのはとても刺激的だった。学校に行って、部活へ行って、家に帰るというルーティーンの生活にはあきあきしていた私にとっては、学生団体の「ミーティング」や「書類作成」は目新しくて面白いアクティビティだったし、私立大学附属生(学生団体で活動する学生のほとんどが早慶の附属生だった)の進路の話を聞くのも、放課後にいつも乗らない電車に乗って、いままで知らなかった場所に行くのもとても新鮮なものだった。キーボードを使えない同級生が多い中でパソコンに熟達していったり、休み時間に企業と電話をしたり、大学生の友達が増えていくことには(今考えてみればばからしいけれど)優越感さえ感じた。自分の世界がどんどん広くなっていく気がした。とても楽しかった。世界が広がること、視野が広がること、これが課外活動の一番の良い点だと思ってる。

ただ「高校生の学生団体」に違和感を覚え始めたのは、だれも叱ってくれる人がいないということと、そして活動の内容と成果がすこしも新奇性がない、つまり大人の世界のおままごとでしかないということから。ちょっととがったことをいうだけで取材されるし、こんなことができるなんてすごいねえ、と周りの大人から持ち上げられた。私は富山県まで「交通費を払ってもらい」「出張」して、高校生代表として自分の意見を言う機会があったのだけど、そのあとに共同通信社の女性から取材を申し込まれたりした。その褒め言葉にはかならず「(高校生なのに)」という前提がついていることを理解していながらも、自分自身を強く肯定されたような気持ちになったものだった。そして自分を露出するほど、皆に知ってもらうほど、もっと褒めてもらえた。自分はこんなにすごいんだよ、こんなことができるんだよ、と。周りの「意識高い系」学生の中にもFacebookやTwitterを駆使してすでに「セルフブランディング」のようなものをしている人もいたけれど、露出するほど有名になって、ちょっとした「有名人」気分だ。

高校生だから、活動や意見のクオリティが大人のそれに劣るということは避けられないこと。私たちが高校生でありながら大人のようなことをしていたけれど、やはりそれらはままごとにすぎないのだ。私たちが大人と差別化できるとすれば、それは「学生の視点」や「若い感性」といわれるようなものから派生するものごとたちだ。でも、「学生の視点」「若い感性」というふうに形容されていた私達の意見も、メディアで使い古されているアイデアとことばで構成されていて、斬新さは皆無で、議論の中で新しいアイデアやことばが化学反応的に生まれることもなかった。だれかの意見を自分の意見であるかのように言う学生たちは決して少なくなかった。アクティビティだって結局は「高校生の」という形容詞を取り除いてしまえば無価値な、くだらないものでしかなくなってしまう。

高校生や大学生のそのような活動が意味がないといいたいわけじゃない。わたしは自分の所属している団体が大好きで、毎日がとても楽しかった。学校にない価値や経験ができ、いつもは使わなかった自分の能力を知って、それを発達させることもできる。そして世界を広げてくれる、とても良い経験だと思う。ただ、それは自分自身の人生にとってよいものなのであり、世界に対してよいものなのだと勘違いしてはいけない。また、そこで「すごい」とほめられて、「いまの自分がすごい」と慢心してはいけない。可能性を買われているだけなのだから。

こちらあみ子(今村夏子)

三島由紀夫賞受賞作。高校生のときにタイトルをどこかで耳にして、なんとなく気になるなあと思いながら、なんだかんだ読み損ねてしまっていた本。ふたごが古本屋で手に入れていたので、読ませてもらった。

読み終えたとき、なんて恐ろしいものがたりなのだろう、と私は思った。

あみ子は小学生。彼女の小さな世界には、書道教室を開いている継母と、世話をしてくれる兄と、口数は少ないけど優しい父、そして大好きな同級生の男の子しか存在しない。彼女は他人の気持ちが読めないし、彼女にとって関心のあること以外を認知することができないのだ。具体的には描写されていないけれど、彼女はおそらく知的障害を抱えている。

他者との本質的な関わりから隔絶された世界に彼女は生きている。

あみ子は「楽しい」、「明るい」ものたちに囲まれ、いつもとても幸せそうだ。作者の筆致もわざと子ども向けの小説みたいにシンプルな、穏やかなものになっている。文章で登場することばも、かわいらしく、やさしいものばかり。すこし知恵おくれで、まるで幼稚園児のような彼女に近い視点から世界を描いているから。

でも彼女が幸せなのは、彼女自身が悪意や悲しみを少しも感知できないからであり、本当は彼女の人生は悲劇で満ちている。周囲からの蔑視、母の流産、彼女が原因で鬱病になってしまった母、父親のネグレクト、その状況に耐えきれずぐれてしまった兄。家庭崩壊を引き起こす要素が十分すぎるほどに揃ってしまった彼女の家族は、最後には容赦なく崩壊し、一家は離散してしまう。家族が崩れてしまったという事実にも気がつけない彼女の世界は、変わらずそのままつづいていく。

途中で登場する少年、あみ子の興味の対象外であるから少しも彼女は覚えることができないけれど、彼のあみ子の接し方が一番適切なものだったのだろう。軽やかに対応をし、排除することもなく、彼女をおもしろい子として受け止める彼。彼の態度に読者としてはすこしの希望を見いだしたけれど、彼女は破滅を止める可能性をもつ彼には少しも関心を抱くことがなく、「ふつうの」感覚をもった男の子に惹かれ、そしてこてんぱんに否定されるのだ。

調和が保たれたコミュニティの中に投入された異質な存在、これを受け止め、調和を保つこと、それは限りなく難しいことなのではないか。わたしたちは自分の生活のスピードを、快適さを、とどこおらせ、混乱させるものを嫌うものだから。

マイノリティになること

映画を好む人には、弱虫が多い

名画座に行きたい。中はがらんとしていて、薄暗くて、いつもタバコとコーヒーのいりまじったような匂いがする。だいたいおじいさんやおばあさんがちらほらと座っているだけだから、人ごみがどうしても苦手な私にはちょうどいい場所だ。古い椅子は、座るとギイとあやしくきしむ音がする。多くの人が座ってきた椅子に私も座ると、ふしぎなくらいに私の体がぴったりと収まることにきがつく。換気をしない小さな映画館では、あっという間に酸欠になってしまう。そのせいでやたらと頭がぼうっとしているから、私のおしゃべりな思考に邪魔されることなく、映像が、台詞が、こころにすっと染みてゆく。パソコンやテレビはそれ自体に存在感があるので、その存在が私と作品との純粋な関わりを妨げてしまうけれど、映画館ではあっというまにその世界に浸ることができる。名画座に入ったときはまだまだ外は明るかったのに、出る時にはもう辺りはすっかり夜になっていることにきがつくと、自分がまるで違う世界に長い間いたかのような気持になるものだ。

「映画を好む人には、弱虫が多い。」と太宰治は言った。「私にしても、心の弱っている時に、ふらと映画館に吸い込まれる。心の猛っている時には、映画なぞ見向きもしない。時間が惜しい。」

映画を好む人には、弱虫が多い。私もそう思う。たまらなく落ち込んでいたり、自己卑下の念にかられていたり、どうしようもなく不安な気持ちになっているとき、うす暗い映画館の片隅にある小さな席はこのうえない逃げ場所だ。チケット代を払ったから、その席に座る権利が私にはある。だれからも私の顔は見えない。だれも私を見ることはない。

私はつねに受動的でいることができる。私は映画の中でおこっていること、とは直接的な関係がなく、安全な場所にいる傍観者でいられる(なかには第三者でいる観客の目を醒させようとするような映画もあるけど)。

映画は、私の存在を一時的に消失させてくれる。私はただの傍観者で、私の人生の主人公ではない。映画の主人公が、2時間だけ私の世界の主人公に代わる。わたしの意識のすべてがスクリーンに、登場人物たちの表情に、モノローグに集中する。フロムは「人間の孤立を克服し、孤独の牢獄から抜け出したいというもっとも強い欲求を満たすための人間による行動」はお祭りとかアルコールとかセックスとか恋愛だっていっていたけれど、映画や本だってその役割を担っていると思う。自分が単体だということをわすれて、映画の中に溶解できる。

なにより、映画は弱者の生活にやさしい。社会的地位や成功、富など、今の社会の原理となっていることがらへの疑念のまなざしを向けるものが多い。野望なんて意味が無い。自分のこころの機微をたいせつにしなさい。自分の身の回りのものを大切にしなさい。日常生活ではなかなか信じることができないけれど、こう信じたら今の生活が楽になること、をうったえかけてくれる。

冒頭の文章は、彼の「もの思う葦」というエッセイ集に納められた「弱者の糧」の序文の一部。彼はじっくり文章を読むくせがあるので、字幕映画が苦手だったそう。だから日本映画を好んで、海外のものはあまり鑑賞しなかったんだって。彼には映画は「芸術だと思っていない」そうだけど、今の多様化した映画を観たら考えを変えるかしら。

赤い風船(1956年・フランス)

舞台はパリ20区のメニルモンタン。36分の短編作。コクトーが「妖精の出てこない妖精の話」と評したといわれるおとぎ話で、まるで絵本を眺めているかのような映像の美しさが何よりも印象的。いわさきちひろが絵本化した「あかいふうせん」はけっこう有名らしい。

メインの登場人物は主人公の少年パスカルと真っ赤な風船。ある日パスカルが電灯にひっかかっている赤い風船を見つける。その風船には意思があるようで、まるで子犬のようにパスカルに懐き、彼の行く先々についてくる。雨の日にはパスカルは風船を傘に入れてやる。パスカルと風船はパリの町並みを、楽しそうにめいっぱいかけまわる。

パスカルがとにかく愛らしい。パスカルはラモリス監督の実の息子だそうで、その愛らしさを画面に最大限に引き出せたのも納得。

パスカルが風船を呼ぶ”balloon!”ということば以外に台詞がない、究極的にシンプルな36分の物語。風船を買い集めて空を飛ぶことを本気で計画していたような、だれもが経験した子どもの時代を憧憬させる。説明よりも、ただぼんやりと感じるのが一番の鑑賞法かもしれない。

パリ20区、僕たちのクラス(2008・仏)

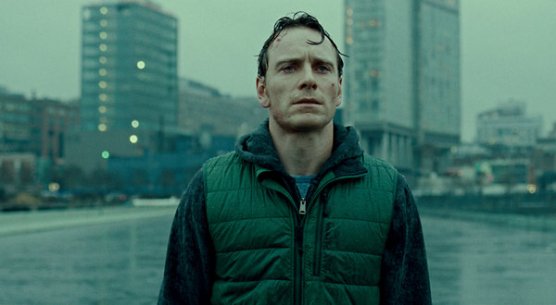

「パリ20区、僕たちのクラス」

2008年、第61回カンヌ映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した本作。

巨匠写真家ウィニー・ロニスに街角の風景を収められた写真集がカルト的な人気を博すパリの20区は、パリの中でも移民の多い庶民的な下町として有名。

この映画の舞台となるのは、パリ20区のとある中学校の教室。国語教師のフランソワ先生と、彼が担任する24人の生徒の新学期からバカンス休暇までの、教室での一年間が描かれている。

とにかくこの映画はリアル!事前知識なしで見たら絶対にドキュメンタリーだと思ってしまうくらい。それもそのはず、登場する子どもたちは皆演技未経験なのだ。劇中の名前も本名、7ヶ月のワークショップを経て選抜した子供たちと、監督自ら一人一人とじっくり面談してから配役を決めたからか適役ばかり。 成績優秀なフランス人の少年、数学が得意な中国人や、ヒップホップルックのマリ人の不良少年・・・。人種も宗教も家庭事情も多種多様な24人の子どもたちは、国際色が増していくフランスの混沌を象徴しているかのよう。三者面談をしても、フランス語ができない親に子どもが翻訳しなければいけなかったりする始末。

パステルカラーのマカロン、ブランドのバッグ、美男美女の白人のカップルを連想するようなありがちなフランス像とは正反対の、雑多でリアルなパリ。グローバル化っていうと、アメリカをイメージしてしまうけど、フランスだってどんどんグローバル化してるのだ。 いろんな出自の子どもたちが一緒くたに教室に座っている光景は、日本の学校では全く見られない。 こういう映画を見る人は娯楽なんて期待してないと思うけど、学園モノにありがちな感動なんてない。だから「泣ける映画」を求める人は観ないほうがいい。金八先生みたいな熱血教師は出てこない。フランソワ先生もワガママな子どもと口論しているうちにぽろっと侮蔑的な言葉を発してしまうような、ふつうの人なのだ。そもそも、先生に完璧さを求めるのはメシア待望論に近いのかもしれない。

本当は、聖人のような先生なんているわけがない。 退学処分になって(おそらく)故郷のアフリカへ送り返される問題児、学年の終わりに、「私、この一年間で学んだものは一つもありません。何一つ、新しいことは覚えませんでした。でも、就職組になるのは嫌です」という少女。先生に無力感を与えたに違いないこの二人の生徒は、教育が子どもにできることの限界を痛いほど感じさせる。劇中に登場する生徒たちの問題は、何一つ解決されない。

それでもフランソワ先生は教育に取り組み続けなければいけないのだ。その中でも時折見える、熱心に勉強に取り組む生徒の姿、褒められた問題児が見せるあどけない笑顔に思わずじーんと感動し、こういうことがあってこそ、先生は先生を続けられるのかもしれない、と思ったり。 教育関係者、またはいやでも学校関わらなくちゃいけない学生たち、いやでも学校を忘れられない大人、にはオススメの映画。

ところで、原題は”Entre les murs”、直訳にすれば「壁の間」。確かに原題そのままだと教育映画だってこともわからないし、フランス映画だってことも分からないけど・・・。「僕たち」の「僕」ってだれなんだろう、とか考えちゃいました。最近の邦題のむりやりな改変は疑問。題も作品のパーツの一部でしょうに。

4ヶ月、3週と2日(2007・ルーマニア)

「4ヶ月、3週と2日」(ルーマニア,2007 クリスチャン・ムンギウ監督) 2007年公開のルーマニア映画。ルーマニア映画って、どんなものかピンとこない人も多いかもしれない。

じつは2000年代に入ってからルーマニアは若い才能をつぎつぎに輩出する映画新興国になってきていて、世界各地の映画祭などでも毎年注目を浴びている存在。最近では2013年のベルリン映画祭でもルーマニア映画「Child’s Pose」が最高賞を受賞。社会主義の崩壊時に10代20代だった世代が、その後海外の映画文化の影響を受けて、映画をつくりはじめるころなのかもしれない。

舞台はチャウシェスク大統領による共産主義独裁政権下のルーマニア。1987年という設定で、これはチャウシェスク大統領政権の末期。ルーマニアではかねてから労働力を増やすための人口増進政策が進められていた。10人以上子供を持つと「英雄の母」という称号を与えられるほど。もちろん人口を減らすような離婚や堕胎は固く禁じられている。そんな状況下、ルームメイトのガビツァの違法堕胎手術を助けるために奔走する主人公である大学生オティリア。

この映画、とにかくすごくイヤーな作品。独裁政権下のルーマニアは典型的なディストピアで、劇中に登場する電灯のつかない夜の街や物資不足に困る人々の様子は当時のルーマニアの凄惨さを思わせる。自分の危険を晒してまでガビツァを助けようオティリアに対し、ガビツァ本人はどこまでも自分勝手で無責任だ。ガビツァを助けるために奔走するオティリアが、ガビツァの施術後に恋人の母親の誕生日パーティに参加するシーン。楽しむことが出来ないお祝いムードを壊してしまうオティリアは、彼女の事情を知らない者にはとてつもなく自分勝手に映るだろう。オティリアの事情なんて誰も理解することはできないし、しようとも思わないだろう。そんな様子に「人生ってこんなものだよな」と妙に納得してしまう。他人が、ある人の事情を想像して理解することはできない。自分の事情を説明することはとてつもなく難しいこと。

社会主義政権下で、だれしもが困窮している時代。だれしもが「自分は困っている」と考えることで、自分を守ることを正当化し、他の人には尊大に横柄に自分の主張を押し付けている。悪い環境の中で、人間としての尊厳を保つことはうんとむずかしい。

BGMもなく、映像もひたすら主人公を追うだけ。映る共産主義政権下のルーマニアの町並みは、質素で廃れている。華美さを徹底的に排除したことによって、主人公の緊迫した心情やスリリングな展開が身に迫って感じられる。今まで見たどんなスリラー映画よりもスリリングだったかもしれない。